みならい君とベテラン君の「内部監査員物語」

第4回 監査報告書の工夫

この物語は、見習い内部監査員の「みならい君」が、ベテラン内部監査員の「ベテラン君」の指導によって一人前の内部監査員になるまでの物語です。

第4回 監査報告書の工夫

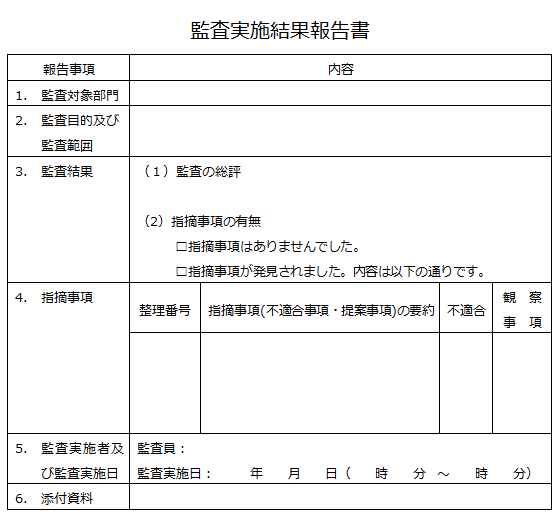

| 監査実施結果報告書 | 不適合報告書 | |

|---|---|---|

| ねらい | 実施した監査がどのような結果だったかを報告するため | 発見された不適合(改善点)がどのような内容であったかを報告するため |

| 発行単位 | 全社で一つ、又は部門や監査範囲単位 | 不適合(改善点・指摘事項)単位 |

| 含まれることが望ましい項目 |

|

|

ベテラン君

そうだね、指摘事項をひとつ、ひとつ報告する“不適合事項”とは違い、監査の全体的な報告である“監査実施結果報告書”は、細かい内容より自社のマネジメントシステムの適切性や妥当性、ならびに有効性がどのような状態かを判断できるサマリー的な内容を重視すべきだよね!

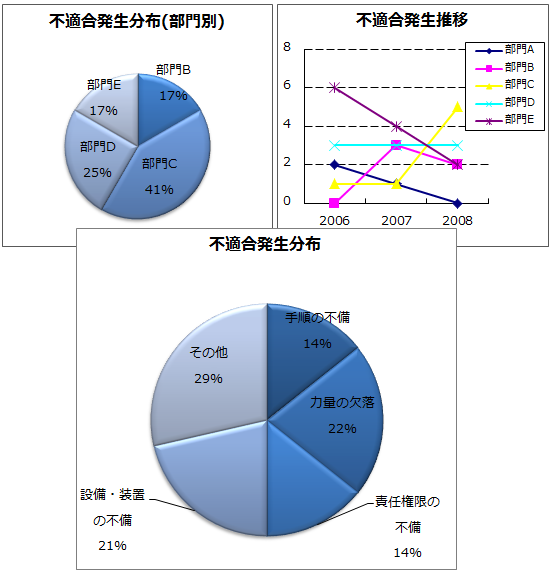

ベテラン君

あわせて、その要約の報告とあわせて、実施された監査結果の特性をグラフなどを用いて報告することも、自社のマネジメントシステムの現在の状況をトップマネジメントに捉えてもらうためには良いかもね!

ベテラン君

そうだね、多くの場合、報告を受ける人はその監査の場にいないので、正しく状況や指摘事項の影響の大きさを知るためには、報告書だけが頼りなんだよね!

したがって、作成上の留意点は、“報告者の感性や意見などを含めず、事実を客観的に記載すること“と、”改善の判断材料を正しく提供する(もともと、どのようなルールがあって、実際はそのような状態であったのか?)“が重要だよね?!

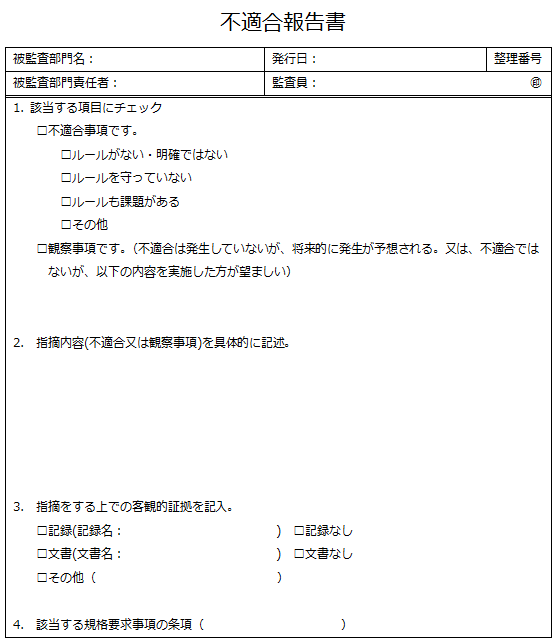

| 不適合報告書作成時の留意点 | |

|---|---|

| ポイント | 留意点 |

| 事実を過去形で記載する(客観性の確保) | ①あいまいな表現は避ける ②なるべく具体的に表記する |

| 改善の判断基準を確実に報告者に提示する | 重大なことか、軽微なことかを記載し判断材料を提供する。 「○○には~と規定されているが、□□では、△△だった」 ○○:規格要求事項、自社の規定 □□:部門や担当者 △△:実施していなかった、記録がなかった、承認されていなかった |

| 観察事項(推奨事項)については、命令形の表記は避ける | 「・・・が望ましい。」等の表現が好ましい。 |

みならい君

なるほど!その不適合が一部にしか影響を与えないのか?、大きな範囲で影響を与えるのか?、またその不適合は一部に発生しているのか?広範囲で発生しているのか?、が報告者に確実に伝わらなければ、改善のための判断基準としては、不足ですものね!

| 不適合報告書の良い例・悪い例 | |

|---|---|

| 悪い例 | 良い例 |

| 「○○指示書」が承認されていなかった。 | ××規定では、「○○指示書」は上長の承認を得て、発行することと規定されているが、一部の「○○指示書」が、上長の承認を得ずに発行されていた。(平成△△年7月~11月のサンプリングで7件発見された) |

ベテラン君

そうだね、上の悪い事例を見ても、もともとのルールはどのようなものだったのか?全ての指示書が承認されていなかったのか?など報告書を見る人は、判断つかないものね!

したがって、報告書作成時の最大のポイントは、“報告書を見る側の視点で作成する”ということだね!

みならい君

なるほど!せっかく効果的な監査を実施しても、最後に重要な報告書で正しく伝えられなければ、適切な改善の指示や、それにつづくマネジメントレビューも効果的に実施できなくなりますもんね!よ~く分かりました。

*担当講師は、開催日程により異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。